العشيرة كفاعل سياسي بعد سقوط النظام السابق تلعب دور كبيرا في الحياة العامة والسياسية، خصوصًا. في المناطق الريفية، حيث باتت العشيرة أحد أدوات التعبئة السياسية والانتخابية. التمثيل العشائري في العملية السياسية: بعض الكتل السياسية لجأت إلى توظيف العشائر لضمان الأصوات، مما أسهم في إعادة إنتاج الولاءات الضيقة. التداخل...

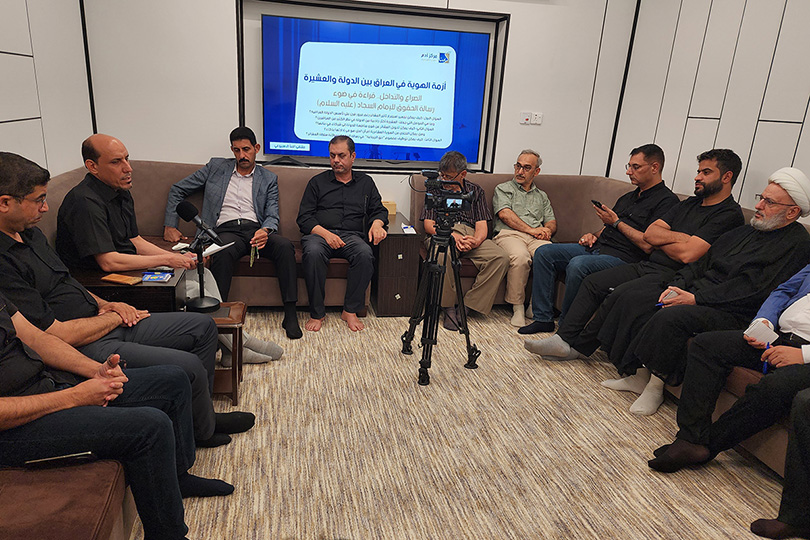

ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات موضوع (أزمة الهوية في العراق بين الدولة والعشيرة، الصراع والتداخل.. قراءة في ضوء رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام)، بحضور عدد من الأساتذة ومدراء المراكز البحثية والأكاديميين المختصين، وقد جاء في الورقة التي تلاها الأستاذ الدكتور عقيل الحسناوي بالقول:

تعد العلاقة بين العشيرة والدولة في العراق من أكثر الموضوعات تعقيدًا وتشابكا، لما تحمله من أبعاد تاريخية واجتماعية وثقافية وسياسية. فعلى الرغم من أن الدولة الحديثة تسعى لترسيخ الهوية الوطنية وبناء مؤسسات قائمة على القانون والمواطنة. إلا أن العشيرة ما زالت تمثل وحدة اجتماعية فاعلة تؤثر في سلوك الإفراد والجماعات، وتدخل في صلب العلاقات السياسية، بل وتمارس أدواراً شبيهة بالدولة في بعض المناطق.

يعاني العراق منذ تأسيس دولته الحديثة عام (1921) من أزمة هوية مزمنة، تتمثل في التضارب بين الانتماء للدولة ككيان قانوني موحد، والانتماء للعشيرة ككيان تقليدي ضامن للأمن والهوية. هذه الأزمة تُشكل أحد الجذور العميقة للصراعات السياسية والاجتماعية في البلد.

لذلك يشكل العراق نموذجا فريدًا للعلاقة المتميزة ما بين العشيرة والدولة الحديثة، حيث تتقاطع الهويات القبلية مع هياكل الحكم المركزية. فمنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ظل التوتر قائما ما بين الدولة والانتماء العشائري.

لذلك تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على إشكالية العالقة بين العشيرة والدولة في العراق، وتحديد مكامن التعارض أو التكامل بين الهويتين، العشائرية والوطنية، في ظل التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية التي يشهدها البلد. كذلك نلقي الضوء على رسالة الحقوق للأمام السجاد (عليه السلام) من خلال التعريف بـــ "حق الجماعة" وبيان مفهومه. وعلاقته بالعشيرة.

قبل الخوض في ذلك لا بد من بيان معنى العشيرة والدولة بشيء من الاختصار:

العشيرة مشتقة من (العشرة)، والعشيرة هي وحدة اجتماعية تتكون من عدد من الإفراد تربط بينهم رابطة النسب والدم، بطبيعة الحال ان القبيلة اكبر من العشيرة وهي تتشكل من مجموعة عشائر، وأيضا العشيرة الواحدة تقسم لعدت أفخاذ، والأفخاذ تقسم إلى مجموعة بيوتات وعوائل من آل فلان وآل فلان.

بالتالي يتبين لنا ان العشيرة هي عبارة عن كيان اجتماعي متجزئ وهي تؤدي إلى تجزئة المجتمع إلى فئات صغيرة متناحرة.

إما الدولة فهي كيان اجتماعي وسياسي منظم وتقوم على أساس الانتماء القانوني المتساوي بغض النظر عن الانتماءات العرفية أو الطائفية أو القومية وغيرها، إذن الدولة تمثل كيان اجتماعي متوحد فهي توحد المجتمع المتعدد من حيث العرق أو العشيرة أو الطائفة أو القومية، وهنا الفارق ما بين العشيرة والدولة

بطبيعة الحال هناك فهم خطا لأصل فكرة عشيرة على اعتبارها حكراً على المجتمعات العربية أو الإفريقية، بل كانت موجودة في أوروبا بصور مختلفة، خاصة في العصور الوسطى وقبل تشكل الدول القومية الحديثة من مثل (القبائل الجرمانية، القوط، الفرانك، السكسون، الفايكنج).

الا أنها اضمحلت مع صعود الملكيات المطلقة في (فرنسا، وإسبانيا، وإنجلترا)، بدأت العشائر تفقد نفوذها لصالح الدولة المركزية بسبب التطور التاريخي لتلك المجتمعات، وهذا ما يؤكده علماء الأنثروبولوجي على ان البشرية مرت بثلاثة مراحل متميزة وهي (مرحلة الفردية والأسرية، مرحلة العشيرة، مرحلة الدولة).

كانت العشيرة في السابق تمثل النظام السياسي للمجتمع، لذلك من يدعون للعشائرية هي يريد عودة المجتمع إلى ما قبل التاريخ، وهذه دعوة متخلفة تذكرنا بأصل فكرة وجود الحضارات المؤسسة لهذا العالم من مثل (حضارة بابل وسومر)، التي جاءت على أنقاض الشعوب القبلية.

وردت كلمة "العشيرة "في القرآن الكريم في موارد متعددة في سورة التوبة الآية 24:

"قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِي"

أيضا وردت كلمة العشيرة في سورة الشعراء آية 214 (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ).

أيضا في رسالة الحقوق للأمام السجاد (عليه السلام) ورد النص التالي (أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان ثم سائسك بالعلم ثم حق سائسك بالملك، وكل سائس إمام. وحقوق رعيتك ثلاثة: أوجبها عليك حق رعيتك بالسلطان، ثم حق رعيتك بالعلم، فان الجاهل رعية العالم.. وحقوق رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الرحم في القرابة فأوجبها عليك حق أمك، ثم حق أبيك، ثم حق ولدك ثم حق أخيك، ثم الأقرب فالأقرب والأولى فالأولى...).

نأتي هنا إلى المراحل السياسية التي مرت بها العشيرة..

المرحلة الأولى: مرحلة تأسيس الدولة منذ سنة:(1921– 1958)

السياق التاريخي يقول ان وجود العشيرة مرتبط بالفاعل الاقتصادي، خصوصا أيام الدولة العثمانية التي أعطت للعشيرة ادوار كبيرة في توفير الحماية والاقتصاد، لذلك أصبح للعشيرة دور قوي، في تلك الفترة استقر نظام الحكم العثماني.

- البريطانيون: نشأت الدولة العراقية الحديثة تحت الانتداب البريطاني، معتمدة على تحالفات مع شيوخ العشائر لضبط الأمن، العشائر كانت جزءا من النظام الإقطاعي، حيث منح البريطانيون شيوخها سلطات قضائية وإدارية مثل قانون العشائر لعام (1924).

حاول الملك بناء دول مركزية ولكن ظلت العشائر تحتل فضاءات واسعة من المشهد السياسي في العراق حتى جاء انقلاب الكريم قاسم الذي انقض على الملكية وعلى العشائرية من خلال قانون الإصلاح الزراعي.

- من ثم حاولت الحكومات الجمهورية خاصة البعثية إلى تهميش العشائر لصالح الخطاب القومي، لكنها عادت استخدامها كأداة سياسية:

- صدام حسين أعاد إحياء "العرف العشائري" في التسعينيات لتعزيز ولاءات النخب.

بطبيعة الحال ان العشيرة ما بعد 2003 ليست استثناء خصوصا بعد تفُّكك الدولة وانهيار الأجهزة الأمنية وصعود الهويات الفرعية بديل عن الأمن تحقق الملاحظات التالية..

- انهيار الدولة المركزية أعاد العشائر كبديل أمني مثل "صحوات الأنبار" لمحاربة القاعدة.

- العشائر تحَّولت إلى ميليشيات مسلحة أو أحزاب سياسية مثل بعض عشائر الجنوب المرتبطة بإيران.

- النظام السياسي الطائفي عزز الانتماءات العشائرية - الطائفية كأساس للتوزيع السياسي.

بالإضافة إلى ذلك دستور (2005) نص في المادة (45) ثانيا وللمرة الأولى في العراق (حرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة).

هذه المادة تُعتبر اعترافً صريح ودستوري بالعشيرة ككيان، السؤال هنا هل هذا الاعتراف يعزز الانتماء الوطني أم يشرعن الولاءات الفرعية؟.

بناء على ذلك تبين لنا ان العلاقة التفاعلية ما بين العشائر والدولة العراقية بعد عام 2003:

- العشيرة كفاعل سياسي: بعد سقوط النظام السابق تلعب دور كبيرا في الحياة العامة والسياسية، خصوصًا. في المناطق الريفية، حيث باتت العشيرة أحد أدوات التعبئة السياسية والانتخابية.

- التمثيل العشائري في العملية السياسية: بعض الكتل السياسية لجأت إلى توظيف العشائر لضمان الأصوات، مما أسهم في إعادة إنتاج الولاءات الضيقة.

- التداخل بين العشائر والأحزاب: نشأت تحالفات بين بعض العشائر وأحزاب دينية أو قومية، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي، وأضعف من حيادية الدولة.

إما ما يخص إشكالية الهوية الوطنية فهناك تنازع الهويات الذي يُعرقل تكامل المجتمع والدولة القائم على الوطنية وليس على الولاءات الفرعية..

- الهوية العشائرية مقابل الهوية الوطنية: غالبًا ما يتقدَّم الانتماء العشائري على الانتماء الوطني، مما يؤدي إلى ولاءات متعددة ومتناقضة.

- تأثير الهوية العشائرية على سلوك الإفراد الذين يفضلون مصلحة عشيرتهم على مصلحة الدولة، وهو ما يُضعف الشعور بالمواطنة.

- غياب مشروع وطني جامع: فشل الدولة في بلورة هوية وطنية موحدة تُشكل مظلة لكل المواطنين، هذا مما ساعد على تنامي (الهويات الفرعية عشائرية، دينية، مذهبية).

- المناهج التربوية والعالمية: لم تؤِّد دورا فاعل في ترسيخ الانتماء الوطني، بل أحيانًا كانت أدوات لترسيخ الانقسام.

بالتالي نحن بين أمرين لا ثالث لهما هل العشيرة أداة الاستقرار أم عامل تهديد؟

- في بعض الأحيان تلعب العشيرة دورا محوريا في فرض النظام وحل النزاعات بديلا عن الدولة، خصوصا في القضايا الجنائية والعشائرية.

- الردع العشائري: يُعتبر سلاحا فعاًل في الحد من النزاعات، لكن في بعض الأحيان قد يتحول إلى أداة للانتقام الجماعي أو لفرض سطوة على القانون.

- حينما تغيب الدولة: العشيرة تسد الفراغ، لكنها قد تؤسس لشرعية موازية تتناقض مع القانون.

- عسكرة العشائر: أبرز التهديدات التي شهدها العراق، حيث تم تسليح العشائر في مواجهة الإرهاب، لكن بعض هذه الجماعات احتفظت بسلاحها وتحولت إلى ميليشيات.

- الانفلات أمني: حين تفقد الدولة السيطرة، قد تستخدم بعض العشائر المسلحة في الصراعات الداخلية.

وفي الختام: ان العشيرة في العراق ليست مجرد بقايا من الماضي، بل هي نتاج سياسات الدولة نفسها، لذلك يتوقف مستقبل العراق على قدرته في خلق توازن بين الاعتراف بالتنوع المجتمعي وبناء مؤسسات تضمن الولاء الوطني فوق الانتماءات الضيقة..

وللمزيد من النقاش نطرح الأسئلة التالية للإجابة عليها:

السؤال الأول: كيف يمكن تفسير استمرار تأثير العشائر رغم مرور قرن على تأسيس الدولة العراقية؟ وما هي العوامل التي جعلت العشيرة أكثر جاذبية من الدولة في نظر الكثير من العراقيين؟

السؤال الثاني: كيف يمكن تحويل العشائر من قوى منافسة للدولة إلى شركاء في بنائها؟ وهل يمكن التخلص من الهوية العشائرية أم أن الحل هو في إدارتها بذكاء؟

السؤال الثالث: كيف يمكن توظيف مفهوم "حق الجماعة" في رسالة الحقوق لموازنة سلطة العشائر؟

المداخلات

علاقة العشيرة مع الدولة علاقة عكسية

- احمد جويد؛ مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:

ان علاقة العشيرة مع الدولة علاقة عكسية، بمعنى كلما تقوى العشيرة تضعف الدولة، وكلما تقوي الدولة تضعف العشيرة، لكن بطبيعة الحال ان الانتماء للقبيلة أو العشيرة ليس شيئًا معيبًا، بل هي حالة ممدوحة لان الانتماء للوطن لا يقلص مساحة الهويات الفرعية الدينية والعشائرية والطائفية.

الأمر الآخر ان مفهوم القبيلة والعشيرة قديم بقدم التاريخ الإنساني ووجوده على هذه الأرض، وإلا كيف نفسر التمثلات القبيلة الموجودة ما قبل الإسلام وما بعده، لا سيما تلك القبائل المتنفذة في مكة من مثل (بنو هاشم، بني عبد الدار، بنو مخزوم).

في بداية الدعوة الاسلامية كانت العشائر هي التي توفر الحماية للمجتمع، الشاهد هنا الحادثة التي اجتمعت فيها كل القبائل العربية آنذاك من اجل اغتيال الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله)، وهي تهدف للضغط على بني هاشم، باعتبار ان الجاني يمثل جميع العشائر العربية وليس عشيرة واحدة.

ليس هذا فحسب بل حتى الدعوة للإسلام جاءت من خلال العشيرة (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ)، من هنا نستخلص ان العشيرة هي عصب حياة ذلك الزمان والأزمان اللاحقة، ما يعنينا في هذا المقال ان السلطة في العراق عندما ضعفت في العام 2003، جاءت العشيرة لتملا ذلك الفراغ الأمني، وتحقق حالة من حالات الوئام والسلام الاجتماعي.

أئمة أهل البيت عليهم السلام أيضا كانوا يحثوا الناس على الاعتزاز بالهوية العشائرية من دون المساس بالدين والعقيدة، لذلك جاءت رسالة الحقوق للأمام زين العابدين (عليه السلام) لتؤكد على أحقية الانتماء والجماعة، لكن ليس على حساب حقوق الإفراد، لذلك نحن أحوج ما نكون اليوم إلى عقلية تستطيع ان تستوعب جميع تلك الإشكاليات وتضع التوازنات لها بشكل مدروس.

التطبيع مع الفوضى الخلاقة

- الأستاذ خليفة التميمي؛ كاتب وإعلامي:

ان العشيرة هي مجموعة قبائل وكانت محددة بسبع جمرات وسبع ارحام تتحدد مع غيرها في مواجهة المشاكل، في السياق هذا المعنى يصف الدكتور على الوردي المشهد العراق بأنه صراع ما بين الحضارة والبداوة والعشائرية، ولكن في نهاية المطاف دائما ما تتغلب البداوة والعشائرية على الحضارة لان الجو مهيأ لها.

التغيير عادة يحصل من خلال ثلاثة مكونات، المكون الأول يمثله شيخ العشيرة وصاحب الكاريزما، ويمتلك أيضا صفة إيصال الفكرة، أضف إلى ذلك مشكلتنا في العراق هي التطبيع مع الفوضى الخلاقة التي جاء بها الغرب.

لذلك يعمل بعض قادة الرأي وشيوخ العشائر على تمرير فكرة التطبع والتطبيع، وذلك من خلال الارتباط بالفاعل الخارجي ماديا، بالنتيجة نحن أحوج ما نكون إلى عقلية تستطيع ان تستوعب جميع تلك الأحداث وتضع التوازنات لها.

تقويم الحالة القبلية

- محمد علي جواد تقي؛ كاتب في شبكة النبأ المعلوماتية:

القبيلة هي أول تشكيل بشري قائم منذ القدم بشهادة القرآن الكريم، وهي من أرست أسس النظام العام في تلك الأزمان الغابرة، حتى جاءت الأديان السماوية وآخرها الإسلام والعشائرية قائمة على قدما وساق.

لذلك تلك التشكلات البشرية من حيث المبدأ هي ايجابية، ونعني هنا عن العشيرة التي هي من صميم الوجدان العراقي، لولا بعض الاستثناءات السلبية التي تتلخص بالعنف والسلاح ونبذ العلم والعلماء والأكاديميين، بالنتيجة ان مفهوم القبيلة هو كيان سابق للدولة العراقية الحديثة، هذا مما أنضج لدى الإنسان العراقي فكرة ان ينحاز دائما صوب العشيرة.

وهي جزء لا يتجزأ من صميم المشهد العراقي القائم على النزعة العشائرية، بالنتيجة ان النخبة المثقفة والأكاديمية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تقويم الحالة القبلية ومستوى الوعي ومستوى الثقافة وألا ان نعاديهم.

حق الجماعة ومشروع الدولة

- الدكتور خالد العرداوي؛ مدير مركز الفرات للدراسات والتنمية الإستراتيجية:

ان النسيج العراقي بالكامل هو ذو نزعة عشائري في المقام الأول، وهذه العشيرة تمثل هوية الفرد العراقي، وهذه الهوية محترمة وهي محل تقدير، والحال ان كل فرد منا لديه هوية طائفية وحزبية وإسلامية ومناطقية ووطنية، بالنتيجة للعشيرة دورين واحد ايجابي وآخر سلبي.

الدور الايجابي للعشيرة لا احد يستطيع التغاضي عنه او نكرانه، فكلما تنهار الدولة تصبح العشيرة ضابط امني مهم للحفاظ على التماسك الاجتماعي، أيضا كلما يضعف القانون نرى العشيرة وسيلة من وسائل الحماية للفرد من الفوضى التي تحصل في المجتمع.

إما بالنسبة للدور السلبي للعشيرة هو بسبب فشل مشروع الدولة في العراق، ولم تظهر لدينا طبقة سياسية ونخب ثقافية قادرة على ان تحتضن مشروع الدولة وان ترعاه وتنميه وتطوره، بالتالي اخذ مشروع الدولة بالتآكل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وزاد هذا التآكل مع ظهور الاستبدادية وترفعنها في داخل المجتمع العراقي.

ولذلك لو ان مشروع الدولة في العراق نجح، لأصبح هناك شكل من إشكال التكامل في قضية وجود العشيرة داخل الدولة، ولأصبح هناك هوية وطنية تجمع المجتمع بأكمله، عند ذاك لن تبرز العشيرة كأداة من أدوات فرض القانون.

السبب الثاني الذي يرتبط بالسبب الأول هو التوظيف السياسي للعشيرة من قبل النخب والطبقة السياسية، وهذا الأمر أضر كثيرا بالعشيرة وبالدولة على حد سواء، لذلك ضعف لدينا بناء الدولة والمجتمع كمؤسسات وقوانين دستورية تربط الحاكم بالمحكوم، بالتالي لا توجد مشكلة فما يتعلق بالهوية.

ختاما ان ربط الموضوع في رسالة الحقوق للأمام زين العابدين (عليه السلام)، لا سيما وان حق الجماعة هو يشير لمشروع بناء الدولة، وهو شكل من إشكال العلاقة الايجابية بين الحاكم والمحكوم.

العشيرة وسيلة من وسائل الضغط الشعبي

- الأستاذ علاء الكاظمي؛ كاتب وباحث:

ان تنظيم الدولة هو من صميم عمل الأنبياء والرسل، هذا التنظيم رافقته منذ البدايات جزئية الأقوام والعشيرة، هذا ان دل على شيء يدل هناك مزامنة للدولة والعشيرة، العشيرة بحد ذاتها عنوان للفخر والاعتزاز وليس محل للذم، بقدر ما يتعلق هذا الأمر ببعض الأمور السلبية.

النقطة الثانية العشيرة هي تنظيم عقلي فيه تلاحم وتراحم، وهي وسيلة من وسائل الضغط الشعبي والجماهيري، وهي أشبه ما يكون بالمعارضة السلمية للسلطة.

الأحاديث الواردة عن الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) في مدح العشيرة منها (العشيرة تدفع عنك الأذى)، حديث آخر (خيركم المدافع عن عشيرته)، بالنتيجة العشيرة لها دور أساسي في حل الصراعات والنزاعات الاجتماعية بانسيابية عالية.

العشيرة والدولة بين الشراكة والتبعية

- الشيخ مرتضى معاش:

ان أصل المشكلة تتمحور حول التعصب الأعمى، وهذا محل الإشكال الحقيقي ومحل الذم، الدولة كمفهوم مجرد لم يستطيع حل المشكلة، خاصة مع ظهور العولمة والتبشير بالدولة الليبرالية والحديثة، وبسبب فشلها كل العالم انفجرت فيه القوميات والعشائريات والطائفيات، التي سعت الى نبذ الدولة الليبرالية الحديثة.

فنحن أمام مشكلة عالمية والسبب ان الدولة هي أيضا أصبحت هوية فرعية، فالدولة الليبرالية المعولمة تحمل بين طياتها مفاهيم ايديلوجية خاصة تهدف الى تفتيت الهويات الفرعية وفرض هويتها الخاصة، كذلك الامر ينطبق على مفهوم الدولة المدنية عندما تدعو لإلغاء او دمج الهويات الفرعية، كأني بها تدعو الى إلغاء الأديان والطوائف والعشائر والجماعات.

لذلك المشكلة هي في أصل مفهوم الدولة واحلال الأحزاب والمنظمات كبديل عن العشائر والجماعات الفرعية، وهذه الجماعات البديلة قد لا تختلف كثيرا عن العشيرة في تعصبها وتصلبها واستغلالها للنفوذ وفرض إراداتها.

والحل هو في الاتجاه الى مفهوم الدولة الوطنية التي تجمع كافة الناس وتمثل مصالحهم وأفكارهم وهوياتهم، في ظل العيش المشترك، وان نقبل باللامركزية داخل هذه الجماعات لحل مشاكلها في الإطار الاجتماعي العام للدولة.

في الختام الشراكة مهمة جدا وهي حالة ايجابية، عكس مفهوم التبعية، فالشراكة التي قد تحصل بين العشيرة والدولة تؤدي إلى ايجاد تكافئ الفرص وبناء الثقة بين العشيرة والدولة والاستثمار الإيجابي في رأس المال البشري.

القانون كالموت الذي لا يستثني إحدى

- المهندس محمد الطالقاني؛ عضو مجلس محافظة سابق:

هناك علاقة عكسية تماما بين قوة العشيرة وقوة الدولة، حينما تضعف الدولة تزداد العشيرة قوة، وحينما تضعف العشيرة تقوى الدولة، والسبب لان الدولة هي التي تسمح للعشيرة ان تكون منافس لها، والأمر أيضا يمثل حالة من حالات التخادم بين السلطة والعشيرة في سبيل البقاء والتواجد في مراكز التأثير والسلطة.

العشيرة لا بد ان تكون على الدوام مؤسسة اجتماعية ثقافية، شريطة ان لا تتدخل في الدولة وفي السلطة، فعلى سبيل المثال العشيرة عندما تضع عقوبات مالية محددة للقتل المتعمد، هي لن تكون رادع بل تكون محفز أساسي على ممارسة القتل والتعدي على الناس، بالنتيجة على الدولة ان تضع عقوبات محددة كحق عام لعقوبة القتل العمد وان حصل التنازل ودفع الدية.

إما ما يخص الهويات الفرعية مهما كانت لابد ان تكون تحت لواء الدولة على اعتبارها كيان جامع وموحد، وان يكون القانون كالموت الذي لا يستثني إحدى، أخيرًا لدي استفسار يقول ما هو الحاجة للعشيرة في بناء الدولة؟، السؤال الثاني العشيرة هل هي للاستقرار أم للتهديد؟.

العشيرة كيان اجتماعي كبير ومحترم

- علي حسين عبيد؛ باحث وكاتب في شبكة النبأ المعلوماتية:

العشيرة كيان اجتماعي كبير ومحترم ومهم جدا، وفيها الكثير من المحطات المشرقة، ولكن في مقابل ذلك لدينا بعض التحفظات البسيطة التي تصدر من هنا أو هناك، خاصة عندما يشكل ذلك الكيان الاجتماعي تهديد للسلم والأمن المجتمعي.

إلى جانب ذلك هناك نوع من أنواع التعاون المدروس ما بين السلطة والعشيرة في مجال التعيينات والتمثيل الانتخابي، بالنتيجة أصبح للعشيرة ادوار منافسة لدور الدولة.

العشيرة والدولة وتوزيع الأدوار

- الدكتور منتصر العوادي؛ أكاديمي وباحث:

العشيرة كيان موجود وثابت ما قبل الإسلام وما بعده، لذلك لا يمكن إنكار ذلك النسق الاجتماعي المسمى (العشيرة) ودورها في حياتنا، بالإضافة إلى ذلك ان الغاية من وجود العشيرة هي حفظ المجتمع، باعتبارات مؤسسة اجتماعية ثانوية لإبقاء حالة السلم والوئام.

خاصة في الفترة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق في العام 2003 وما تلاها، فكانت العشيرة هي صميم الأمان الذي طبق كل توصيات وتوجيهات المرجعية الرشيدة، بالنتيجة ساهم ذلك الفعل العشائري والوطني الخير في حفظ البلد من الانهيار، وتوحيد أبناء البلد وعدم تفريقهم.

بالتالي الاعتلال الحاصل ما بين العشيرة والدولة هو بسبب توزيع الأدوار، لا سيما وان الدولة لها دور، والعشيرة كذلك لها دور آخر، لذلك من المفترض على الدولة الا تعطي للعشيرة دور اكبر من حجمها حتى لا تكون موازية لقوة الدولة.

نظام القبيلة

- الدكتور لطيف القصاب؛ إعلامي وباحث:

هناك إشارات قوية على ان الإسلام شن حملة ضد نظام القبيلة بطريقة غير مباشرة، إما ما يخص مفردة العشيرة التي وردت بالقرآن تدور مدار التعارف، وليس الاحتراب والاقتتال والعنف واستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة، جاء في القران أيضا ذكر (الجاهلية) وهي صفة ذم وليس مدح.

نبينا الكريم (عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم) قال لأحدهم (ان فيك جاهلية)، واقرب مثال على ذلك هو الحكم الاموي الذي جعل من العشيرة عنوان للسلطة والتسلط، لذلك كلما تأتي حقبة سوداء تحيي ذلك النظام القبلي.

إعادة رسم تلك العلاقة

- الأستاذ حامد الجبوري؛ باحث في مركز الفرات للتنمية والبحوث الإستراتيجية:

هناك خلل في توزيع الأدوار بين الدولة والعشيرة، هذا بطبيعة الحال لا يلغي دور العشيرة المهم والمحوري لأنه من صميم ووجدان المجتمع العراقي والمنطقة العربية، وهذا بحد ذاته يشكل انطلاقة حقيقية لمد جسور الانسجام والتفاهم ما بين هذه المكونين الأساسيين.

لكن مع الأسف الشديد حصل طغيان كبير للعشيرة في العراق، بسبب الفاعل الخارجي والتاريخي والسياسي، ثانيا غياب المؤسسات المستقلة من اجل وضع حد للعشائر، ثالثا الاقتصاد الريعي، بالنتيجة نحن نحتاج إلى إعادة رسم تلك العلاقة بشكل يحفظ للقبيلة والدولة حتى نحقق التعايش السلمي.

تهميش وإقصاء الهويات الفرعية

- حيدر الاجودي؛ باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:

رسالة الحقوق للأمام زين العابدين (عليه السلام) منهاج قويم في خلق التوازن في المجتمع، ما بين الحاكم والمحكوم، وما بين السلطة والمواطن، وأيضا ما بين الفرد والجماعة، لذلك ان أزمة الهوية العراقية هي ليس أزمة ولاء بسيط، بل هي غياب التوازن ما بين المرجعيات التقليدية والمرجعيات الحديثة وهي الدولة.

للأسف الشديد ان العشيرة تحتل مساحة كبيرة جدا في مخيلة الإنسان العراقي، الذي يعتبر هذا الكيان ملاذ امن له، بسبب ضعف الدولة ومؤسسات الدولة، ولأجل احتواء ذلك لا بد ان ندمج كبار القوم في مؤسسات المجتمع المدني، أيضا يجب تهذيب القوانين العشائرية ونفاذ قوانين الدولة.

ختاما لا يجوز تهميش وإقصاء الهويات الفرعية، بل لا بد ان نضع عقد اجتماعي جديد يحترم النسق العشائري وذو نزعة حداثوية.

العشيرة ودورها في الحلول للمشاكل

- الدكتور علاء إبراهيم الحسيني؛ أستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء وباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:

ان دور العشيرة كان ولا زال ما بين المد والجزر، لذلك لا يمكن إقصاء ذلك الدور بحكم النزعة العشائرية والطابع العشائري الذي يسود المجتمع العراقي والعربي، بالتالي نحن ندعو إلى تشذيب وتهذيب ذلك الدور، باعتبار القبائل لا زالت تعتبر رقم مؤثر وفاعل.

القبيلة والعشيرة ليست عنوان مذموم بحد ذاتها، وإنما التصرفات الفردية التي تصادر من بعض شيوخ العشائر أو بعض الشخصيات النافذة، فالأمر ينطبق أيضا على الأحزاب فبعضها جيد وبعضها رديء، وحتى المجتمعات والأسر بعضها جيد وبعضها رديء، فهذه مسالة نسبية لا نستطيع من خلالها التعميم.

كانت وما زالت العشيرة تقدم الكثير من الحلول للمشاكل التي لا يستطيع القضاء حلها، لان تصدي القضاء لبعض المشاكل يضاعف تلك المشاكل وتضاعفت الإضرار، ولكن يمكن من خلال تدخل القضاء العشائري ان يصل الأمر للصلح أو دفع دية، وعنداك تتلاشى تلك الخصومات ببعض الإجراءات العشائرية البسيطة، لتسود بدلا عنها حالة الوئام والسكينة.

لذلك يمكن للعشيرة ان تؤسس لعقد اجتماعي مقبول من لدن جميع القبائل والعشائر، بالتالي لا بد ان نأخذ الجانب الايجابي والمشرق من العشيرة، وان نقلص مساحات الجوانب السلبية، التي تعيق حركة العشيرة والدولة في آن واحد.

العشيرة والدولة العرجاء

الأستاذ صادق الطائي؛ باحث وكاتب:

هناك صراع وتخريب أو لنقل عملية تفكيك للدولة العراقية الحديثة، وإلا كيف نقرأ استراتيجية الاحتماء بالهويات الصغيرة والفرعية، بل أكثر من ذلك الاعتراف العلني والدستوري بالعشيرة والقبيلة، وترك الدولة عرجاء تحمل الاسم فقط، إما الوزارات والمؤسسات ومراكز البحوث والخدمات الاجتماعية، فهي صور معلقة لا حياة لها أو أسماء طنانة لا حركة يرجى منها.

خصوصا ونحن نعيش أجواء التجربة الانتخابات المحلية والبرلمانية كل أربع سنوات، وما يحيط فيها من مناخات تعضيد عشيرة معينة بالأفراد والأصوات، حتى تستطيع ان تدًخل رجل فاسد أو مرتبط بالغرب أو فاقد لأهلية (نائب برلماني) تابع لقبة البرلمان أو مراكز الدولة.

إي ان صفة الأهلية والقدرة والقابليات الوطنية والقيادية والعلمية والجماهرية مفقودة وبعيدة كل البعد عن الواقع والظرف المعاش، وان تدخلات الدولة هي التي استعمرت ولعبت بالداخل العراقي كي تكون قادرة ومتمكنة من توجيه عملية الانتخابات بما يخدمها، وهذا يعني إننا دخلنا في لعبة جديدة خادعة للأعلام العالمي بان الديمقراطية في العراق تمشي بصورة نزيه وطبيعية.

التخلّص من الهوية العشائرية غير واقعي

- أوس ستار الغانمي؛ صحفي في شبكة النبأ المعلوماتية:

ان استمرار تأثير العشائر في العراق رغم مرور أكثر من قرن على تأسيس الدولة الحديثة يعود إلى جملة من العوامل التاريخية والبنيوية والاجتماعية، فعلى الرغم من قيام الدولة العراقية عام 1921 على أسس قانونية ومؤسساتية حديثة، إلا أنها لم تتمكن من استئصال النفوذ العشائري أو حتى دمجه في مشروع الدولة الوطنية للأسباب التالي..

أولاً: لم تكن الدولة العراقية في معظم مراحلها التاريخية دولة مؤسسات فاعلة بقدر ما كانت دولة سلطوية مركزية، استخدمت العشائر أحيانًا كأدوات للضبط والسيطرة، وأحيانًا أخرى عملت على تهميشها دون توفير بديل اجتماعي فعال. هذا التذبذب أضعف الثقة بالدولة كمصدر للحماية والعدالة.

ثانيًا: توفر العشيرة إطارًا بديلًا للانتماء والحماية في ظل فشل الدولة في توفير الأمن والخدمات والعدالة الاجتماعية، خاصة في الأرياف والمناطق الطرفية. العشيرة لا تقدم فقط دعماً اجتماعياً، بل تفرض نظاماً داخلياً قائماً على أعراف وتقاليد واضحة قد يراها كثيرون أكثر سرعة وفعالية من النظام القانوني الرسمي.

ثالثًا: تَجذُّر الروح القَبَلية في البنية الثقافية والاجتماعية للعراقيين، وغياب مشروع وطني جامع قادر على تقديم هوية بديلة أو مكمّلة، جعل من العشيرة مرجعية أكثر قربًا ووضوحًا في نظر الأفراد، خصوصًا في أوقات الأزمات والصراعات السياسية أو الطائفية.

إما ما يخص الاستفسار الوارد في السؤال الثاني فان "التخلّص" من الهوية العشائرية قد يكون غير واقعي بل وربما غير ضروري. فالهويات الاجتماعية، ومنها العشائرية، ليست في ذاتها مشكلة ما دامت لا تتحول إلى قوى مضادة للدولة أو بديلاً عنها. التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إدارتها بذكاء ودمجها ضمن المشروع الوطني وفق السياقات الآتية..

أولًا: يجب أن تتبنى الدولة نهجًا مزدوجًا يقوم على الاعتراف بالعشيرة كمكون اجتماعي-ثقافي من جهة، والعمل على تعزيز المواطنة كهوية جامعة من جهة أخرى. وهذا يستدعي تطوير سياسات ثقافية وتعليمية تعزز قيم الدولة والقانون دون الاصطدام المباشر بالهوية العشائرية.

ثانيًا: يمكن تحويل العشائر إلى شركاء في بناء الدولة من خلال إدماج رموزها في مشاريع الإصلاح الاجتماعي، والمصالحة، والتنمية المحلية. فزعماء العشائر، بحكم تأثيرهم الاجتماعي، يمكن أن يكونوا عناصر دعم للعدالة الانتقالية، والسلم الأهلي، والمصالحات المجتمعية إذا ما تم التعامل معهم بندّية واحترام.

ثالثًا: لا بد من إصلاح النظام القانوني والقضائي ليكون أكثر فاعلية وإنصافًا، حتى لا يجد المواطن نفسه مضطرًا للجوء إلى "القضاء العشائري" كبديل. عندما يشعر الناس أن الدولة تحمي حقوقهم وتضمن كرامتهم، تبدأ مرجعية العشيرة بالتحوّل من "ضرورة حياتية" إلى "خيار ثقافي".

ختاما ان رسالة الحقوق للإمام السجاد (عليه السلام) تمثل منظومة أخلاقية وحقوقية متقدمة، تجمع بين البعد الفردي والجماعي في إطار من المسؤولية المتبادلة والعدل. من هذا المنطلق، يمكن الاستفادة من مفهوم "حق الجماعة" كمفهوم محوري في إعادة التوازن بين سلطة الدولة وسلطة الجماعات التقليدية كالعشيرة، لذلك لا بد ان نركن..

أولًا: "حق الجماعة" كما في رسالة الحقوق لا يعني تفوّق الجماعة على الفرد، ولا اختزال الفرد في جماعته، بل يضع حدودًا للحقوق والواجبات التي تحفظ التوازن داخل النسيج الاجتماعي. وهذا يمكن أن يُستخدم في خطاب وطني جديد يعيد للعشيرة موقعها كـ"داعم للقيم المجتمعية"، لا كمصدر للقانون أو سلطة موازية.

ثانيًا: يمكن توظيف هذا المفهوم في صياغة ميثاق اجتماعي جديد، يُذكّر بمسؤولية الجماعة – بما فيها العشيرة – في حفظ النظام والعدل والكرامة، وليس فقط الدفاع عن أعضائها. هذا يستدعي إعادة تربية الوعي الجمعي على أن الشرف لا يتحقق بالثأر، وإنما بتحقيق السلم الاجتماعي ومراعاة الحقوق العامة.

ثالثًا: بإمكان المرجعيات الدينية والفكرية تبنّي قراءة حديثة لرسالة الحقوق، تُبرز فيها أبعادها المدنية والحقوقية كأداة لبناء الدولة، وتُقدّمها كمرجعية قيمية تعزز الوعي بحقوق الآخرين، أفرادًا وجماعات، وتُحد من استغلال السلطة العشائرية لتحقيق مكاسب أو تجاوز القوانين.

اضف تعليق