فالمتقون جعلوا أدوات الإدراك (القلب، السمع، البصر) جسورًا إلى الهدى، فكان القرآن لهم نورًا وهداية. والكافرون عطّلوا الأدوات نفسها، فأصبحت حجبًا وسدودًا، فكان القرآن عليهم حُجّة وعذابًا. إنه قانون الهداية والضلال في القرآن: الوحي واحد، لكن القلب هو الذي يحدد مصيره، فإن انفتح صار القرآن له هدى، وإن أغلق...

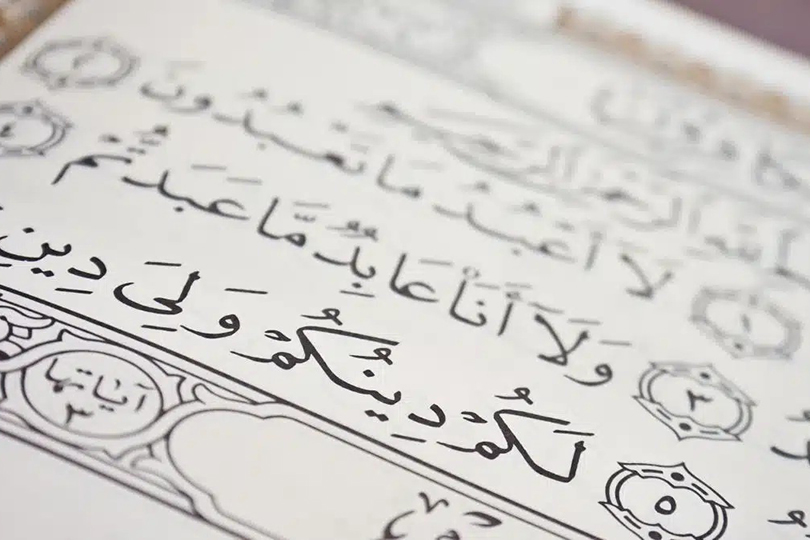

قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ • خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

بعد أن رسمت الآيات السابقة ملامح المتقين الذين جعلوا من القرآن زادًا وهدايةً، جاءت هذه الآيتان لتكشف صورة أخرى تقف في أقصى الطرف: صورة الكافرين المعاندين. هؤلاء بلغوا من الإصرار والجحود درجةً صار معها الإنذار وعدمه سواء، فلا تفتح قلوبهم كلمة حق، ولا تزلزلها براهين أو حجج.

أولاً: لماذا كان الإنذار وعدمه سواء؟

القرآن لا ينفي هنا أثر الإنذار على الإطلاق، بل يبيّن أن هناك صنفًا من البشر أطفأ بنفسه مصابيح الوعي، حتى لم يعد للإنذار مدخلٌ إلى قلبه. فالآذان التي خُلقت لتسمع صوت الحق أغلقت، والأبصار التي جُعلت لتشهد الآيات عطّلت، والقلوب التي جُعلت لتفقه وتتعقل أقفل عليها بختمٍ من الله. هذا الختم لم يكن قهرًا ابتدائيًّا من الله تعالى، بل نتيجة حتمية لمسيرة طويلة من العناد واللجاج والإصرار، حتى سُلبت منهم قابلية الاهتداء.

ثانياً: الختم على القلب والسمع والغشاوة على الأبصار:

في التعبير القرآني دقة بالغة؛ فقد قدّم القلب لأنه مركز الوعي والعاطفة والقرار، ثم أتبع بالسمع لأن السمع باب أول لتلقي الوحي والهدى، ثم ختم بالبصر. وكأن القلب إذا عُطّل عطّل ما بعده، وإذا غُلّف البصر غشي بنور زائف يحجب عن رؤية الحقيقة. فهؤلاء يملكون حواسًا وأجهزة إدراك، لكن حجاب العناد حوّلها إلى أدوات معطلة.

ثالثاً: البعد التربوي في الآية:

هذه الآية تحمل تحذيرًا بليغًا للإنسان: إن الإصرار على رفض الحق ليس خيارا فكريا فحسب، بل هو مسار خطير قد يُفضي بالإنسان إلى أن يفقد القدرة على رؤية النور أصلًا. ومن هنا ندرك أن الهداية لا تُنال إلا بصفاء الفطرة، والانفتاح على الدليل، والتواضع أمام الحق. أما من استكبر وأعرض، فقد يحلّ عليه الختم الإلهي جزاءً وفاقًا.

رابعاً: العذاب العظيم:

لم يقل القرآن “عذاب” فحسب، بل قيّده بالعظيم؛ لأن الحرمان من الهداية في الدنيا كان عظيمًا، فجاء جزاؤهم عظيمًا. إن عذابهم لا يقاس فقط بحرارة النار، بل بعمق الحسرة على الفرص الضائعة التي أضاعوها وهم يملكون السمع والبصر والقلب لكنهم عطّلوها بإرادتهم.

وهكذا يظهر التوازن البديع في مطلع السورة: فبينما يُفتح باب الرحمة والهداية على مصراعيه للمتقين، يُغلق الباب أمام من ختم على قلبه وجعل بينه وبين الحق سدودًا. والإنسان في كل لحظة من حياته بين هذين المصيرين؛ فإما أن يفتح قلبه لنور الوحي فيكون من المهتدين، أو يصرّ على غيّه حتى يختم على قلبه فيُسلب منه سبيل النجاة.

خامساً: المقابلة بين هدى المتقين وضلال الكافرين:

القرآن في مطلع سورة البقرة يصنع لوحة متكاملة من البشر أمام منهج الوحي:

1. المتقون:

ألف: وُصفوا بأن القرآن لهم هدى.

باء: قلوبهم مفتوحة للغيب، آذانهم مصغية لنداء الحق، أبصارهم شاخصة إلى الآيات.

جيم: فكانت النتيجة أن اهتدوا وساروا في طريق الفلاح.

2. الكافرون المعاندون:

ألف: قيل عنهم: لا يؤمنون مهما وُجّه إليهم من إنذار.

باء: قلوبهم مختومة، آذانهم مطموسة، وأبصارهم عليها غشاوة.

جيم: فكانت النتيجة أن استحقوا عذابًا عظيمًا.

هنا يظهر التضاد البليغ:

فالمتقون جعلوا أدوات الإدراك (القلب، السمع، البصر) جسورًا إلى الهدى، فكان القرآن لهم نورًا وهداية.

والكافرون عطّلوا الأدوات نفسها، فأصبحت حجبًا وسدودًا، فكان القرآن عليهم حُجّة وعذابًا.

إنه قانون الهداية والضلال في القرآن: الوحي واحد، لكن القلب هو الذي يحدد مصيره، فإن انفتح صار القرآن له هدى، وإن أغلق صار القرآن عليه حُجّة.

وكأن مطلع السورة يعلن منذ البداية:

ان القرآن ليس كتابًا محايدًا كسائر الكتب، بل هو نور يفتح به الله قلوبًا، ويُطبع به على قلوب أخرى.

ان المسافة بين (هُدى للمتقين) و(لا يؤمنون) هي المسافة بين قلبٍ حيّ متواضع للحق، وقلبٍ مختوم متكبر معاند.

اضف تعليق