التقسيم الطبقي الاجتماعي هو الطريقة التي يُصنّف بها المجتمع أفراده في طبقات هرمية بناءً على عوامل مثل الثروة، والدخل، والتعليم، والخلفية العائلية، والسلطة. ويُعرف وضع الشخص في هذا النظام بالوضع الاجتماعي والاقتصادي. إنه هيكل اجتماعي ثابت نسبيًا تتمتع فيه المجموعات بقدرة غير متساوية على الوصول إلى الموارد والنفوذ...

بقلم: شارلوت نيكرسون

ملخص

الطبقية الاجتماعية هي الطريقة التي يُنظّم بها المجتمع الناس في طبقات مُرتبة بناءً على عوامل كالثروة والسلطة والتعليم والمكانة الاجتماعية. تؤثر هذه الطبقات -التي تُسمى غالبًا الطبقات أو الطبقات- على فرص الناس وامتيازاتهم وفرصهم في الحياة. توجد الطبقات في جميع المجتمعات، لكن شكلها ومدى عدالة توزيعها يختلفان اختلافًا كبيرًا تبعًا للتاريخ والثقافة والأنظمة الاقتصادية.

التعريف: يشير التقسيم الطبقي الاجتماعي إلى نظام المجتمع لتصنيف الناس إلى طبقات هرمية بناءً على الثروة والدخل والتعليم والخلفية العائلية والسلطة.

الأنظمة: تشمل الأنظمة الشائعة النظام الطبقي، والطبقي، والطبقي، والعبودية، ولكل منها قواعد مختلفة فيما يتعلق بالتنقل ووراثة المكانة.

الأسباب: تنشأ الطبقية نتيجة لعدم المساواة الاقتصادية، واختلال التوازن في القوة السياسية، والمعتقدات الثقافية، والظروف التاريخية.

العواقب: تؤثر على فرص الحياة، وتعزز الامتيازات لبعض الأشخاص، وتخلق حواجز للآخرين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إدامة عدم المساواة.

النظريات: تقدم النظريات الوظيفية والصراعية والويبرية تفسيرات مختلفة لسبب وجود الطبقية وكيفية عملها.

أبعاد متعددة: يمكن أن تعمل الطبقات على أسس مثل العرق، والجنس، والتوجه الجنسي، والدين، والإثنية. يدرس التقاطع كيفية تضافر هذه الهويات لتشكيل المزايا أو العيوب.

ماذا نقصد بالطبقية الاجتماعية؟

التقسيم الطبقي الاجتماعي هو الطريقة التي يُصنّف بها المجتمع أفراده في طبقات هرمية بناءً على عوامل مثل الثروة، والدخل، والتعليم، والخلفية العائلية، والسلطة. ويُعرف وضع الشخص في هذا النظام بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.

إنه هيكل اجتماعي ثابت نسبيًا تتمتع فيه المجموعات بقدرة غير متساوية على الوصول إلى الموارد والنفوذ السياسي والمكانة الاجتماعية.

في حين تزعم العديد من المجتمعات الغربية أنها تقدر المساواة ــ معتقدة أن العمل الجاد والموهبة يجب أن يحددا النجاح وليس الامتياز الموروث أو التمييز أو القيم الاجتماعية الراسخة ــ ينظر علماء الاجتماع إلى الطبقية باعتبارها نظاما مدمجا يجعل التفاوتات مرئية ومستمرة.

لا يركز علماء الاجتماع على الاختلافات الفردية فحسب، بل على الأنماط الأوسع نطاقًا.

إنهم يدرسون ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم خلفيات وهويات ومواقع مماثلة يتشاركون في مستويات مماثلة من الفرص والقيود داخل التسلسل الهرمي الاجتماعي.

على الرغم من أن السرديات الثقافية غالباً ما تؤكد أن التنقل يعتمد على الاختيارات الشخصية، فإن علماء الاجتماع يسلطون الضوء على الكيفية التي يشكل بها هيكل المجتمع فرص حياة الفرد - وكيف يتم إنشاء هذه الترتيبات والحفاظ عليها من قبل المجتمع نفسه.

الطبقية الاجتماعية هي تنظيم المجتمع في طبقات هرمية، أو طبقات، بناءً على عوامل مختلفة كالثروة، والمهنة، ومستوى التعليم، والعرق، والجنس. على سبيل المثال، يعتمد الطبقية الاقتصادية على ثروة الفرد ودخله. عادةً ما يكون أصحاب الثروات والدخل الأعلى في طبقات أعلى، ويتمتعون بفرص أكبر للوصول إلى الموارد والفرص.

أسباب الطبقية

يتطور التقسيم الطبقي الاجتماعي عندما تخلق المجتمعات أنظمة لتصنيف الناس وتوزيع الموارد بشكل غير متساوٍ.

وتتشكل هذه التصنيفات من خلال قوى متعددة يمكنها أن تعزز بعضها البعض عبر الأجيال:

1. العوامل الاقتصادية

تشير العوامل الاقتصادية إلى التوزيع غير المتكافئ للثروة والدخل والسيطرة على الموارد، مما يؤثر على فرص الحياة والمكانة الاجتماعية.

الثروة والدخل - تُعدّ الثروة (صافي الأصول) والدخل (أرباح الأجور أو الاستثمارات) من أكثر العوامل تأثيرًا في تحديد الوضع الطبقي. ويُؤدي توزيعهما غير المتكافئ إلى انقسامات حادة بين الطبقات الاجتماعية.

الهيكل المهني - تختلف الوظائف من حيث الأجر والمكانة والأمان؛ وغالبًا ما تتطلب المهن ذات الأجور الأعلى تعليمًا أو تدريبًا باهظ التكلفة.

السيطرة على الموارد - إن ملكية الأرض أو رأس المال أو التكنولوجيا تركز السلطة في أيدي نخبة صغيرة.

2. العوامل السياسية

تتضمن العوامل السياسية كيفية تشكيل القوانين والسياسات والوصول إلى سلطة اتخاذ القرار للفرص والحفاظ على التسلسل الهرمي الاجتماعي.

القوانين والسياسات - يمكن للتشريعات أن تعمل على ترسيخ عدم المساواة (على سبيل المثال، الفصل العنصري) أو الحد منه (على سبيل المثال، قوانين الحقوق المدنية).

الوصول إلى السلطة - يمكن للمجموعات ذات النفوذ السياسي أن تشكل السياسات لحماية مكانتها.

أولويات الدولة - تؤثر خيارات الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية والتنقل.

3. العوامل الثقافية

تشمل العوامل الثقافية المعتقدات والأعراف والقيم المشتركة التي تعمل على إضفاء الشرعية على التسلسلات الهرمية الاجتماعية وتعزيزها.

الأيديولوجية - تُشرّع المعتقدات الثقافية السائدة عدم المساواة. تُروّج الطبقة الحاكمة لأفكار تُصوّر البُنى القائمة على أنها طبيعية أو عادلة، مما يُولّد وعيًا زائفًا لدى المحرومين (مثل سرديات الجدارة).

الأعراف والتقاليد - يمكن للتوقعات الثقافية بشأن أدوار الجنسين، أو واجبات الأسرة، أو المهن أن تحد من القدرة على الحركة.

الدين – يمكن للتعاليم الدينية أن تعمل على تعزيز التسلسل الهرمي (على سبيل المثال، الحق الإلهي للملوك) أو أن تلهم حركات المساواة.

رأس المال الثقافي – يصف مفهوم بيير بورديو الأصول غير المالية (المهارات والمعرفة والاتصالات) التي تمنح الأفراد من الطبقة المتوسطة والعليا ميزة في مؤسسات مثل التعليم.

4. العوامل التاريخية

إن الأحداث الماضية تضع الأساس لعدم المساواة الحالية من خلال خلق مزايا دائمة لبعض المجموعات وعيوب لمجموعات أخرى.

الاستعمار والغزو - تسلسلات هرمية عنصرية وإثنية واقتصادية راسخة لا تزال قائمة في كثير من الأحيان.

العبودية والعمل القسري - حرمان أجيال من فرص بناء الثروة والمشاركة السياسية.

الحروب والثورات – يمكن أن تؤدي إلى تفكيك الأنظمة القديمة أو خلق نخب حاكمة جديدة.

التصنيع – إعادة تشكيل التقسيمات الطبقية بين المالكين والعمال المهرة والعمال غير المهرة.

5. العمر

يؤثر العمر على كيفية تقييم المجتمعات للأفراد ومكافأتهم وإدماجهم في مراحل مختلفة من الحياة.

الوضع الثقافي للفئات العمرية - قد يكون كبار السن قادة محترمين أو تابعين مهمشين؛ وقد يواجه الشباب حواجز بسبب قلة الخبرة.

التمييز - يؤثر التمييز على أساس السن على التوظيف والترقية والمشاركة السياسية.

الفرص المتاحة طوال الحياة - غالبًا ما تختلف الفرص التعليمية والمهنية والقيادية مع تقدم العمر.

6. الجنس

يشير الجنس إلى الأدوار والتوقعات المبنية اجتماعيًا والتي غالبًا ما تخلق مزايا منهجية للرجال وعيوبًا للنساء والأقليات الجنسية.

الفجوات الاقتصادية - لا تزال فجوات الأجور والتمييز المهني قائمة على مستوى العالم.

التمثيل – يهيمن الرجال على المناصب القيادية السياسية والشركاتية في معظم المجتمعات.

القيود الثقافية - قد تحد القوانين أو العادات من قدرة المرأة على الوصول إلى التعليم أو الممتلكات أو التنقل.

المعايير الأبوية - تؤثر المعتقدات حول الأدوار الجنسانية "المناسبة" على من يمتلك السلطة والموارد.

أنواع الطبقات

تختلف أنظمة التقسيم الاجتماعي في مدى صرامة تعيين الوضع الاجتماعي وما إذا كان الأفراد قادرين على التنقل بين الطبقات.

تستوعب الأنظمة المغلقة القليل من التغيير في الوضع الاجتماعي.

من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على الناس أن يغيروا مستوياتهم، والعلاقات الاجتماعية بين المستويات محظورة إلى حد كبير.

على سبيل المثال، أنظمة العقارات، والعبودية، والطبقات هي كلها أنظمة مغلقة.

في المقابل، تعتمد الأنظمة المفتوحة للطبقات الاجتماعية على الإنجاز وتسمح بالحركة والتفاعل بين الطبقات والفئات.

1. العبودية

العبودية هي الشكل الأكثر تطرفا للطبقية، حيث يتم التعامل مع الأفراد كما لو كانوا ملكا للآخرين.

لا يتمتع العبيد بأي حقوق قانونية، ولا يمكنهم امتلاك الممتلكات، وهم خاضعون للسيطرة الكاملة لأصحابهم.

إن عملهم يعود بالنفع على مالكه اقتصاديًا، وغالبًا ما يكون ذلك في ظل ظروف قاسية وغير إنسانية.

الوضع الاجتماعي: يُمنح عند الولادة أو بالأسر أو الحرب أو العقوبة الجنائية أو الدين. في معظم السياقات التاريخية، كان الوضع الاجتماعي وراثيًا، إذ أصبح أبناء العبيد عبيدًا تلقائيًا.

الحراك الاجتماعي: لا يوجد؛ فالعبودية نظام مغلق.

أمثلة: اليونان القديمة وروما (حيث كان العديد من العبيد أسرى حرب)؛ وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي (1500-1800) حيث تم نقل ملايين الأفارقة قسراً إلى الأمريكيتين؛ والاتجار بالبشر الحديث والعمل القسري في الزراعة والتصنيع والعمل الجنسي.

غالبًا ما تتقاطع العبودية مع العرق والانتماء العرقي، حيث تبرر المجموعات المهيمنة هذه الممارسة من خلال أيديولوجيات التفوق العنصري.

على الرغم من أن العبودية أصبحت غير قانونية في معظم بلدان العالم، إلا أنها لا تزال مستمرة في أشكالها الحديثة مثل العمل القسري، والزواج القسري، واستغلال الأطفال.

ولا يزال إرثها يشكل التفاوتات العنصرية والاقتصادية حتى يومنا هذا.

2. أنظمة الطبقات

أنظمة الطبقات هي أنظمة طبقية مغلقة، مما يعني أن الناس لا يستطيعون تغيير وضعهم الاجتماعي إلا قليلاً. تُحدد أنظمة الطبقات جميع جوانب حياة الفرد، مثل المهن المناسبة، وشركاء الزواج، والسكن.

من يتحدّى توقعات طبقته الاجتماعية قد ينحدر إلى طبقة أدنى. فالمواهب والاهتمامات الفردية لا تُتيح فرصًا لتحسين المكانة الاجتماعية.

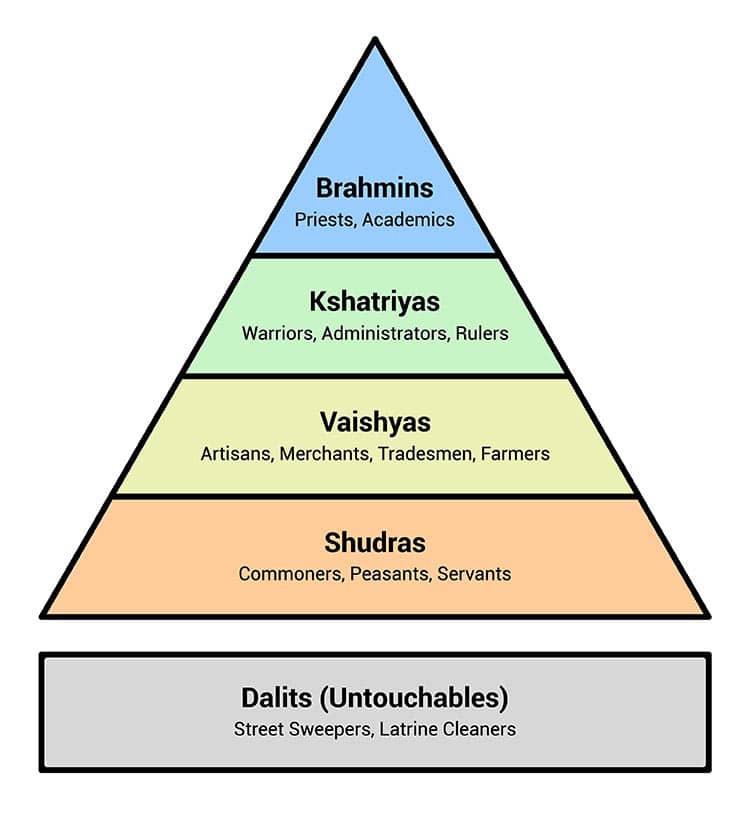

يعتمد نظام الطبقات الهندي على مبادئ الهندوسية.

مخطط التسلسل الهرمي الاجتماعي لنظام الطبقات الهندوسي الهندي، رسم تخطيطي ملون أو رسم توضيحي متجهي مسطح

إن نظام الطبقات الهندي متجذر تقليديا في المعتقدات والعادات الهندوسية، وهو يخصص الأفراد لفئات اجتماعية، أو طبقات، على أساس عائلاتهم التي ولدوا فيها.

ويعتبر أولئك الذين ينتمون إلى طبقات أعلى أكثر نقاءً روحياً، ويقال إن أولئك الذين ينتمون إلى طبقات أدنى - وأبرزهم "المنبوذون" - يدفعون مكافأة على سوء السلوك في الحياة الماضية.

في المصطلحات الاجتماعية، يُطلق على الاعتقاد المستخدم لدعم نظام الطبقية اسم الأيديولوجية، وهو أساس الأنظمة الاجتماعية لكل ثقافة (جوتيريز وآخرون، 2022).

في الأنظمة الطبقية، يُتوقع من الناس العمل في مهنة والزواج بناءً على طبقتهم. يُعدّ تقبّل هذه المكانة الاجتماعية واجبًا أخلاقيًا، ويُغرس تقبّل المكانة الاجتماعية في نفوسهم منذ الصغر.

رغم تفكيك نظام الطبقات الهندي على المستوى الرسمي والدستوري، فإنه لا يزال متأصلاً بعمق في المجتمع الهندي خارج المناطق الحضرية.

3. أنظمة العقارات

لقد قامت أنظمة العقارات، أو الأنظمة الإقطاعية، تاريخيا بتقسيم المجتمع إلى نخبة صغيرة من مالكي الأراضي والأغلبية العظمى من عامة الناس.

على الرغم من أن المنصب كان موروثًا في العادة، إلا أن بعض الحركة المحدودة كانت ممكنة.

- الحالة: تنتقل الوراثة في المقام الأول من خلال الولادة إلى ملكية معينة، على الرغم من أن الانتقال قد يحدث من خلال الزواج، أو الخدمة في النظام الملكي، أو الدخول في رجال الدين.

- الحركة: محدودة؛ نظام مغلق جزئيًا.

- أمثلة: أوروبا في العصور الوسطى، حيث كانت هناك ثلاث طبقات ــ النبلاء، ورجال الدين، وعامة الناس؛ وفرنسا ما قبل الثورة، حيث كانت الطبقة الأولى (رجال الدين) والطبقة الثانية (النبلاء) تتمتع بامتيازات حُرمت منها الطبقة الثالثة (أي شخص آخر).

اعتمدت أنظمة الملكية على علاقة متبادلة (وإن كانت غير متكافئة): حيث كان الفلاحون أو الأقنان يعملون في الأرض مقابل الحماية من النبلاء.

وبدأ النظام في التراجع مع صعود اقتصاديات السوق والتوسع الحضري والثورات السياسية.

4. نظام الطبقات

تعتمد أنظمة الطبقات على العوامل الاجتماعية والإنجاز الفردي. تتكون الطبقات من مجموعات من الأشخاص ذوي المكانة الاجتماعية المتشابهة بناءً على عوامل مثل الثروة والدخل والتعليم والخلفية العائلية والمهنة.

تختلف أنظمة الطبقات الاجتماعية عن أنظمة الطبقات الاجتماعية الأخرى، فهي مفتوحة. هذا يعني أن بإمكان الأفراد الانتقال إلى مستوى تعليمي أو وظيفي مختلف عن آبائهم. ويلعب كلٌّ من الاختيار الشخصي والفرصة المتاحة والوضع الاجتماعي المبتدئ دورًا في ذلك.

يمكن لأولئك الموجودين في أنظمة الطبقات الاجتماعية التفاعل والزواج مع أعضاء الطبقات الأخرى.

الطبقية الاجتماعية واختلاف توزيع الثروة بين الطبقات: مفهوم الفرد الصغير. التمييز الاقتصادي والفجوة المالية وعدم المساواة في المجتمع، والفصل والتسلسل الهرمي، ومتجه التباين.

يُعدّ النظام الطبقي مثالاً بارزاً على التقسيم الطبقي الاجتماعي. في هذا النظام، يُقسّم المجتمع إلى طبقات مختلفة، غالباً بناءً على عوامل مثل الثروة والمهنة والتعليم.

في حال انتماء الزوجين إلى طبقات اجتماعية مختلفة، يُشكّلان زواجًا خارجيًا. غالبًا ما يُركّز هذا النوع من الزواج على قيمٍ كالحب والتوافق.

وعلى الرغم من وجود توافقات اجتماعية تشجع الناس على الزواج من أشخاص من نفس طبقتهم الاجتماعية، فإن الناس لا يُمنعون من اختيار شركاء بناءً على التصنيف الاجتماعي فقط (جيدنز وآخرون، 1991).

5. الجدارة (كنظام مثالي للتقسيم الطبقي)

من ناحية أخرى، فإن الجدارة هي نظام طبقي اجتماعي افتراضي يتم فيه تحديد الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد من خلال الجهد الشخصي والجدارة.

ومع ذلك، يتفق علماء الاجتماع على أنه لم تقم أي مجتمعات في التاريخ بتحديد المكانة الاجتماعية على أساس الجدارة فقط.

ومع ذلك، يرى علماء الاجتماع جوانب من الجدارة في المجتمعات الحديثة عندما يدرسون دور الأداء الأكاديمي والوظيفي والأنظمة الموضوعة بهدف تقييم ومكافأة الإنجاز في هذه المجالات (جيدنز وآخرون، 1991).

وجهات نظر نظرية

يفسر علماء الاجتماع استمرار الطبقية الاجتماعية من خلال ثلاث عدسات نظرية رئيسية: الوظيفية، ونظرية الصراع، والتفاعلية الرمزية.

يقدم كل منظور فهمًا مختلفًا لأسباب وجود عدم المساواة، وكيفية الحفاظ عليها، والوظائف التي تؤديها في المجتمع.

1. المنظور الوظيفي

يزعم منظرو الوظيفية أن الطبقية الاجتماعية ضرورية ولا مفر منها لأنها تساهم في استقرار المجتمع وتنظيمه وكفاءته.

ويؤكدون على دور عدم المساواة في تحفيز الأفراد على شغل مناصب تختلف في الأهمية ومتطلبات المهارات.

تشير أطروحة ديفيس-مور (1945) إلى أن التقسيم الطبقي يضمن أن يشغل الأشخاص الأكثر كفاءة وموهبة الأدوار الأكثر أهمية.

تتطلب هذه المناصب في كثير من الأحيان سنوات من التعليم والتدريب، فضلاً عن التضحية الشخصية، لذا فإن المجتمع يمنح الأفراد مكافآت أكبر -مثل الدخل المرتفع والهيبة والنفوذ- لتشجيعهم على توليها.

على سبيل المثال، فإن التعليم الطويل الذي حصل عليه الجراح، ومستوى مهارته العالي، ومسؤوليته عن إنقاذ الأرواح تبرر راتبه الأعلى ومكانته الاجتماعية مقارنة بالمهن الأقل تخصصًا مثل قيادة الحافلات.

ويرى الوظيفيون أيضًا أن النظام التعليمي هو آلية فرز رئيسية، تعمل على تحديد القدرات في وقت مبكر وتوجيه الأفراد إلى الأدوار المناسبة لمواهبهم.

ويُنظر إلى الاختبارات الموحدة، والتوزيع المباشر، والمنح الدراسية القائمة على الجدارة باعتبارها طرقًا لتخصيص المواهب بكفاءة.

نقد:

تفترض الوظيفية أن المجتمع يعمل على أساس الجدارة، ولكنها تقلل من أهمية الحواجز البنيوية ــ مثل الفقر، والتمييز العنصري، وعدم المساواة بين الجنسين ــ التي تحد من القدرة على الوصول إلى التدريب والفرص اللازمة لدخول المناصب العليا.

ويزعم المنتقدون أيضًا أن النظرية تفشل في تبرير التفاوتات الشديدة في الثروة وتتجاهل إهدار الإمكانات عندما يتم استبعاد الأفراد القادرين بسبب خلفيتهم الاجتماعية.

2. منظور نظرية الصراع

ويتبنى منظرو الصراع وجهة نظر مختلفة تماما، حيث يرون أن الطبقية هي نظام يخدم مصالح الأقوياء على حساب الأغلبية.

إن عدم المساواة ليس ضرورة وظيفية بل هو نتيجة للهيمنة والاستغلال والسيطرة على الموارد.

تنقسم نظرية الصراع، المستمدة من أعمال كارل ماركس، المجتمع إلى فئتين رئيسيتين:

البرجوازية - أصحاب وسائل الإنتاج، مثل الأرض والمصانع ورأس المال.

البروليتاريا – العمال الذين يبيعون عملهم مقابل الأجر.

زعم ماركس أن البرجوازية تحافظ على سلطتها من خلال السيطرة على الأنظمة السياسية والقانونية والأيديولوجية، وضمان عمل القوانين والمؤسسات لصالحها.

إن الأجور المنخفضة وظروف العمل السيئة تؤدي إلى عزل العمال عن عملهم وإمكاناتهم البشرية.

وقد قام ماكس فيبر بتوسيع هذا الإطار، حيث زعم أن الطبقية متعددة الأبعاد، ولا تشمل الثروة (الموارد الاقتصادية) فحسب، بل تشمل أيضًا القوة (النفوذ السياسي) والهيبة (الشرف الاجتماعي).

على سبيل المثال، قد يتمتع أستاذ جامعي بمكانة عالية ولكن دخله متواضع نسبيا، في حين قد يتمتع المستثمر الثري بالثروة والسلطة ولكنه لا يحظى بالاحترام العام إلا قليلا.

يسلط منظرو الصراع الضوء على كيفية إعادة إنتاج عدم المساواة بشكل نشط من خلال:

التنشئة الاجتماعية- تعمل المعايير والقيم والتطلعات المبنية على الطبقة الاجتماعية على إعداد الأطفال للسير على خطى والديهم في حياتهم المهنية.

التعليم- إن الممارسات مثل التتبع (وضع الطلاب في مجموعات حسب القدرة)، والاختبارات الموحدة المتحيزة، وتمويل المدارس غير المتكافئ تعمل على تفضيل الطلاب من الطبقة المتوسطة والعليا.

هياكل السلطة المؤسسية- تُرسّخ القوانين وسياسات أماكن العمل والأعراف غير الرسمية الفوارق بين الأعراق والأجناس والأعمار. على سبيل المثال، تُلحق فجوات الأجور، والتمييز في التوظيف، وإجراءات قمع الناخبين ضررًا جسيمًا بالفئات المهمّشة.

3. منظور التفاعل الرمزي

تقترب التفاعلية الرمزية من الطبقية من مستوى صغير، مع التركيز على التفاعلات اليومية والرموز والمعاني التي تعزز التسلسل الهرمي الاجتماعي.

يدرس هذا الكتاب كيف تتشكل مفاهيم الناس وسلوكياتهم الذاتية من خلال وضعهم الاجتماعي وكيف يتم الحفاظ على التمييز بين الناس من خلال اللقاءات الروتينية.

ويؤكد هذا المنظور على عملية التنشئة الاجتماعية في ظل عدم المساواة.

منذ سن مبكرة، يتعلم الأطفال السرديات الثقافية التي تربط النجاح بالعمل الجاد والموهبة، مما يؤدي إلى أن يرى أولئك الذين في القمة أنفسهم مستحقين وأولئك الذين في القاع يتحملون اللوم على ظروفهم.

ويؤثر هذا التأثر الداخلي على احترام الذات ويقلل من احتمالية تحدي الوضع الراهن.

إن وضع العلامات هو مفهوم رئيسي آخر.

على سبيل المثال، يمكن لتوقعات المعلمين أن تشكل أداء الطلاب من خلال النبوءة التي تحقق ذاتها - فالطالب الذي يُصنف على أنه "موهوب" قد يتلقى المزيد من التشجيع والفرص، في حين أن الطالب الذي يُصنف على أنه "غير محقق" قد ينفصل عن زملائه، مما يؤدي إلى تحقيق تنبؤات هذا التصنيف.

يدرس علماء التفاعل الرمزي أيضًا الطرق الدقيقة التي يتم بها توصيل الطبقة من خلال الملابس وأنماط الكلام والأنشطة الترفيهية وعادات الاستهلاك.

على سبيل المثال، يشكل الاستهلاك المفرط ــ شراء وعرض السلع الباهظة الثمن ــ مؤشراً واضحاً على المكانة الاجتماعية، مما يعزز الحدود الاجتماعية.

دور التقاطعية

التقاطع هو إطار لفهم كيفية تفاعل جوانب متعددة من هوية الشخص - مثل العرق والجنس والطبقة والتوجه الجنسي والعمر والإعاقة - لتشكيل تجاربهم في الامتياز والحرمان.

تم تقديم هذا المفهوم من قبل كيمبرلي كرينشو (1989) لتسليط الضوء على الكيفية التي تتجاهل بها الأساليب التقليدية للتعامل مع عدم المساواة التحديات الفريدة التي يواجهها الأشخاص الذين ينتمون إلى أكثر من مجموعة مهمشة.

- الفكرة الأساسية:

لا تُختبر أوجه عدم المساواة بمعزل عن غيرها، بل تتداخل وتتقاطع، مما يُنشئ أنماطًا فريدة من المزايا والعيوب، لا يُمكن فهمها بالنظر إلى كل عامل على حدة.

- مثال:

قد تواجه المرأة البيضاء والمرأة السوداء التمييز على أساس الجنس، ولكن المرأة السوداء قد تواجه أيضًا العنصرية، وتتحد هذه العوامل بطرق تؤدي إلى تكثيف الحواجز أمام التوظيف والسلامة والتمثيل السياسي.

لماذا هذا مهم للطبقية الاجتماعية:

يكشف عن التعقيد: يظهر التقاطع أن التسلسلات الهرمية الاجتماعية متعددة الأبعاد ولا يمكن تفسيرها بالكامل بعامل واحد مثل الطبقة أو الجنس وحده.

تحديد أوجه عدم المساواة الخفية: قد تفشل السياسات الرامية إلى الحد من عدم المساواة إذا كانت تعالج بعداً واحداً فقط، مثل الجنس، دون مراعاة العرق أو الطبقة أو غير ذلك من العوامل.

يساعد على إيجاد حلول أفضل: إن فهم كيفية تداخل الهويات يمكن أن يساعد الحكومات والمنظمات والمعلمين على تصميم سياسات وبرامج أكثر فعالية وشاملة.

التطبيقات في العالم الحقيقي:

في مبادرات المساواة في مكان العمل، قد يكشف التحليل التقاطعي أنه في حين تضيق فجوات الأجور بين الجنسين بشكل عام، فإن النساء ذوات البشرة الملونة أو النساء ذوات الإعاقة ما زلن يكسبن أقل بكثير من النساء أو الرجال البيض في نفس الأدوار.

اضف تعليق