الفهرس في واقعه مصباح ودليل منير، والفهرسة درب مستنير، ولا مدخلية لقدم الكتاب أو حداثته، أو لقلة صفحاته وكثرتها، ما دام الكتاب يتضمن ما يستوجب وضعه الفهرس أو الفهارس له ليس أقل بنظر المؤلف الذي يرغب في أيصال المعلومة الى المتلقي من أيسر الطرق وأبلجها...

لكل صاحب قلم تجربة أو تجارب مع دور النشر التي يروم عبرها نشر كتاب له، وتختلف التجارب لاعتبارات كثيرة على علاقة بنوع الكتاب ودار النشر أو الكاتب بصاحب الدار، قد تكون التجربة حلوة فيرتاح عندها المؤلف وتتسع دائرة البسمة على محياه وجنانه وما تطويه الأضلع، وقد تضيق الدائرة وتضيق معها حلقات الأضلع، فللمؤلف والكاتب توقعاته ولصاحب الدار اعتباراته التي يدخل الجانب الربحي دوره وهو حق مشروع، كما هو حق مشروع لصاحب الكتاب أن يرى نتاجه أياً كان مشربه في طلعة بهية تعجب القراء زرعه الذي أمضى فيه شطراً من حياته، بخاصة إذا كان الكتاب من صنف الكتب الثقيلة في جانبها العلمي والمعرفي التي يمكن أن تصنف ضمن مجموعة كتب المصادر والمراجع التي يحتاج الباحث وصاحب الشأن المعرفي الرجوع إليها كلما أعوزته المعلومة.

وبالطبع يختلف كل كاتب ومؤلف في منهجه عند التأليف وفي طباعة الكتاب وشكله، وفي بعض الأحيان يفرض المتن وجوده على المؤلف، ومن ذلك إلحاق الفهرس أو الفهارس بخاتمة الكتاب، وقد تعلمت شخصياً من خلال عقود من العمل التحقيقي أن الفهارس جزء لا يتجزأ من الكتاب المعرفي، فهي دليل القارئ والباحث إلى المعلومة من غير بذل جهد غير مبرر، لأنَّ الكاتب قد كفى القارئ مؤونة البحث عن المعلومة المطلوبة بين الأسطر وتقليب الصفحات، فيكفي النظر إلى الفهرس للرجوع إلى الصفحة المطلوبة.

وذات مرة توافقت تلفونيا مع دار نشر عراقية على طبع كتاب لي في اكثر من سبعمائة صفحة يضم مئات الأسماء والشخصيات، فكان من الطبيعي على مثلي صرف دهره في البحث والتحقيق أن يلحق بالكتاب كحد أدنى فهرساً بالأعلام والأسماء الواردة فيه، فعرضت الأمر على صاحب الدار وأبديت رغبتي الشديدة بذلك، لعلمي بحكم العمل والإشتغال الموسوعي بتعدد أنماط الفهارس في بعض الكتب لتصل إلى أكثر من ثلاثين فهرساً في الكتاب الواحد، وأظهر قناعته واستعداده لذلك، وبعد أن تمت الموافقة الكلية وتسلم كامل تكاليف الكتاب، أخبرني بعد مدة من الزمن أن الكتاب ليس كتاباً تاريخياً حتى نضع له فهرساً للأعلام، ومثل هذه الفهارس هي ملازمة للكتب التاريخية والمؤلفات القديمة، والكتاب الذي بين أيدينا هو من الكتب الحديثة ولهذا فلا حاجة للفهرس، ولما تناقشنا في الأمر رغم أبرامنا للعقد سلفاً، علمت أن الدار لا تملك مفهرساً مختصاً، وبتعبير أصح أن دور الطبع والنشر العراقية بعامة لا تملك مثل هذه الخاصيَّة المهمة في عالم التأليف أو تضرب عنها صفحاً رغم أهميتها التوثيقية، فاستأذنته بأن أنجز المهمة بنفسي فأرسلت الكتاب بعد الإنتهاء من تنضيده وإخراجه إلى دار نشر لبنانية قامت بعمل فهرس على حسابي ثم أرجعته إلى الدار العراقية مفهرساً جاهزاً للطبع!

فالفهرس في واقعه مصباح ودليل منير، والفهرسة درب مستنير، ولا مدخلية لقدم الكتاب أو حداثته، أو لقلة صفحاته وكثرتها، ما دام الكتاب يتضمن ما يستوجب وضعه الفهرس أو الفهارس له ليس أقل بنظر المؤلف الذي يرغب في أيصال المعلومة الى المتلقي من أيسر الطرق وأبلجها، على أن الفهرسة فنٌ له أهله، ومن الأمور الحسنة في عالم التأليف والطبع والنشر أن يتوفر أشخاصٌ يجيدون هذا الفن ويمتهنونه مثلما تحرص هذه الدور على توفير المدقع اللغوي والمصحح الطباعي، لأن الفهرسة بأنواعها دليل صحة وعافية ومعرفة للمؤلف ولدار التحقيق ولدار الطبع والنشر وللقارئ إنْ كان عالماً أو متعلماً.

دليل الجليل

عندما يجتمع جمع من الناس لقراءة القرآن وفيهم مقرئ يتلو آيات القرآن ترتيلاً أو تجويداً، فما على المقرئ إلا أن يشير الى رقم الصفحة من القرآن الكريم رغم تعدد الطبعات ليقف الجمع على الصفحة نفسها والآيات نفسها فيتابعونه قارئاً ومنصتين، لأن دور النشر بشكل عام تسالمت على طباعة نسخ القرآن بالصفحات نفسها دون تغيير حتى لا يجد المتصفح أو المستمع في أي بلد كان صعوبة في متابعة المقرئ فيما يتلو أو يجوِّد من آيات الله، وهذا نوع من أنواع الفهرسة الطباعية التي نتلمس آثارها الطيبة دون عناء، فما بالك بالفهارس المختلفة لآيات القرآن الكريم المتنوعة التي يعتمد كل مفهرس نمطاً خاصاً، فمرة فهرسة للآيات حسب الحروف الهجائية، ومرة فهرسة لألفاط القرآن ومعانيها، ومرة فهرسة لأسباب النزول، وفهرسة لمكان النزول، وفهرسة للسور المكية والسور المدنية، وهكذا حتى توفرت في المكتبة القرآنية العشرات من الفهارس المتنوعة لكتاب الله العظيم.

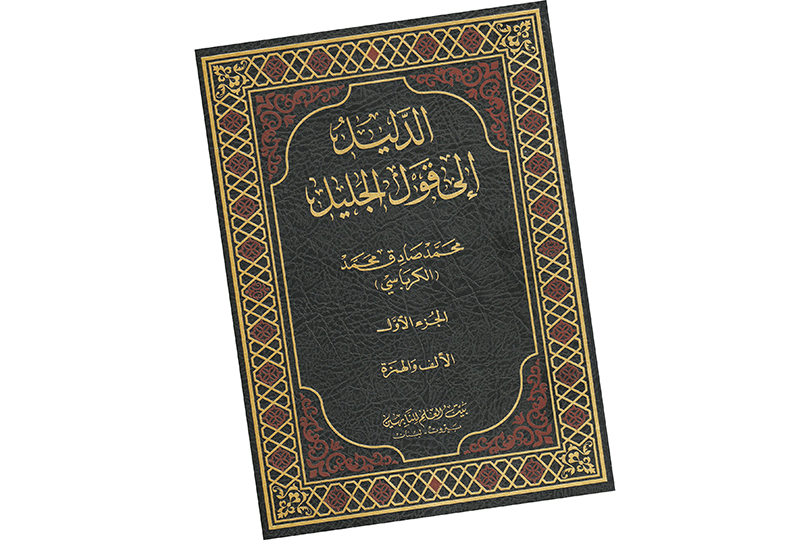

في هذا المقام صدر حديثا (2024م) عن بيت العلم للنابهين في بيروت الجزء الأول من مجلد (الدليل إلى قول الجليل) للمحقق الشيخ محمد صادق الكرباسي في 728 صفحة من القطع الكبير، يتناول فهرسة حديثة لآيات القرآن الكريم ضم الجزء الأول منه حرف الألف والهمزة حتى نهاية الألف لام، تاركاً بقية حرف الألف وما بعده من الحروف الهجائية للمجلدات القادمة.

ليس "الدليل إلى قول الجليل" ببدعاً عن الفهارس التي سبقته، ولكن الكرباسي كما يؤكد الأديب اللبناني عبد الحسن راشد دهيني الذي ساهم بشكل كبير إلى جانب المفهرسة الفاضلة السيدة سهام علي عساف في إنجاز هذه العمل الموسوعي الكبير، أضاف فهارس جديدة من ذلك: (أدرج سماحته أعزّه المولى المفردة –القرآنية– مسبوقة بواو المعية وحروف الجر وأنَّ وأخواتها والأحرف المشبَّهة بالفعل وغيرها، كما أدرج سماحته حفظه المولى الأدوات والضمائر في أماكنها وذكر الكلمات القرآنية المحتوية على تلك الأدوات أو الضمائر أولاً في حال تشابه الكلمات فيتم إدراج الآيات أو جزء منها)، وبشكل عام فإن معجم "الدليل إلى قول الجليل" كما يضيف الناشر في مقدمته: (معجم في ثلاثة معاجم للقرآن الكريم، معجم للأسماء والأفعال وآخر للضمائر والأدوات، والثالث معجم لمعاني المفردات، مضافاً إلى ذلك فإنه أودع في خاتمة كل جزء منه النص القرآني ليتمكن الباحث من مراجعة المفردات أيًّا كان وصفها في القرآن مباشرة، واختار هذه النصوص القرآنية لكل جزء نصًّا مختلفاً عن الآخر من حيث التنضيد وفيه بعض التسهيلات بل الفنون التي يذكرها في مواضعها).

قديمٌ متجدِّد

ما يلفت النظر في هذا المنجز المعجمي القرآني قدم العمل به، فالشيخ الكرباسي كما يفيدنا تحت عنوان فرعي أسماه "الأسلوب الكشفي" بأنه: (بدأنا العمل بهذا المعجم في بيروت منذ أن وطأت قدماي أرضها في الضاحية التي أصبحت منطلقاً للمقاومة الفكرية والثقافية والعلمية والدفاعية عن حياض الإنسانية، وكان ورودها إليها بعد الظهر من يوم الأحد من شهر جمادى الثانية من سنة 1393هـ - تموز يوليو 1973م- إلى أن خرجنا منها كخروج موسى خائفاً يترقب، ووصلنا إلى لندن مساء يوم الأحد السادس من شهر جمادى الثاني من سنة 1406هـ - 16/2/1986م - ... ولله الحمد أولاً وآخراً حيث تواصل القلب والقلم والقرطاس فكان هذا الذي بين يديك وأمثاله) ونحن في عام 2024م أي بعد مرور خمسة عقود رأى الكتاب النور.

ولأن دليل الجليل معجم قائم على الفهرسة الدقيقة، فإن الكرباسي أفرد فهرساً أسماه "المعاجم والمفهرسات في المفردات القرآنية" ضمَّه 39 معجما ومفهرساً بلغات مختلفة فيها العربية والفارسية والفرنسية والآذرية واللاتينية لمؤلفين عرب ومسلمين وغير مسلمين أجهدوا أنفسهم في بيان مفردات القرآن كلاً حسب شاكلته وسليقته، وضعها حسب الحروف الهجائية بدءاً بكتاب" "إرشاد الراغبين في الكشف عن آي القرآن المبين" لمحمد منير النقلي الدمشقي المتوفى سنة 1367هـ (1984م) الصادر في القاهرة باللغة العربية، وانتهاءً بكتاب: "هداية الرحمان لألفاظ وآيات القرآن" للدكتور محمد صالح البنداق المتوفى سنة 1403هـ (1983م) الصادر في القاهرة باللغة العربية، مروراً بكتاب "تحليل مفاهيمي للقرآن على بطاقات مخرومة" لمجموعة باحثين فرنسيين الصادر في باريس باللغة الفرنسية، وكتاب "ترتيب زيبا" لمحمود الوارداري الحنفي المتوفى سنة 1061هـ (1651م) الصادر في تركيا باللغة الآذرية، وكتاب: "كشف الآيات" لمحمد الحسني الحافظ التبريزي المتوفى بعد سنة 1264هـ (1848م) الصادر في تبريز بإيران باللغة الفارسية، وكتاب: "نجوم الفرقان في أطراف القرآن" للمستشرق الألماني غوستاف فلوغل المتوفى سنة 1289هـ (1872م) الصادر في ألمانيا باللغة اللاتينية، وغيرها.

ولأنَّ الكرباسي باحث ومحقق، فإنه يؤكد أن ما أورده من معاجم ومفهرسات هي ليس كلها وإنما أهمها، فهناك غيرها بخاصة التي صدرت في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري (القرن العشرون الميلادي) والقرن الخامس عشر الذي نحن فيه (القرن الواحد والعشرون الميلادي).

معاجم ومفهرسات

من أكثر المعاجم والمفهرسات القرآنية المتداولة بين أصحاب الشأن هو ما حرره الأديب المصري محمد فؤاد عبد الباقي المتوفى سنة 1388هـ (1968م)، ويكاد يكون هذا المعجم حاضراً في كل مكتبة عامة وخاصة، للجهد الكبير المبذول فيه، ولهذا ومن باب إرجاع الأمور إلى مواردها فإن المحقق الكرباسي في "الدليل الى قول الجليل" يفيدنا أنْ: (قد اعتمدنا في وضع هذا الدليل على المعجم المفهرس الذي وضعه المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في ترتيب مواضع المفردات حسب الإشتقاقات الصرفية من حيث الغائب والمخاطب والمتكلم والمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث وما إلى ذلك من الأفعال، وترتيبه من حيث الأسماء كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الآلة والزمان والمكان، وكذلك في مسألة الإعراب وما إلى ذلك، وكذلك في سرد الأسماء الأعجمية كإبراهيم وإسماعيل وفي سائر الإتجاهات، كما وفي ترتيبها حسب تسلسل السور).

كما استفاد الشيخ الكرباسي في فهرس معجم الأدوات والضمائر من ما حرره الفقيه اللغوي الأردني الفلسطيني الأصل الدكتور إسماعيل العمايرة المتوفى سنة 1438هـ (2017م) بمعية الفقيه اللغوي الأردني المرحوم الدكتور عبد الحميد مصطفى السيد المولود سنة 1360هـ (1941م) في كتاب "معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم".

ولأن الكتاب قائم على الفهرسة المعرفية، فإن القارئ والباحث سيجد في المقدمة جداول تناولت الموضوعات التالية:

- جدول بأوائل السور التي تبدأ بالحروف المقطعة.

- جدول بآيات السجدة الواجبة والمندوبة مع الإشارة إلى السورة ورقمها ورقم الآية وحكمها الواجب أو الندب.

- جدول بسور وأجزاء القرآن الكريم وعدد آياتها وترتيب نزول السور على المعروف.

- جدول بأسماء سور القرآن الكريم ومرادفاتها كما وردت في بعض الروايات والنصوص.

- جدول بتسلسل نزول السور القرآن المكية والمدنية بحسب ما هو معروف ومتداول، وجدول آخر بحسب ما حققه أول رئيس للحكومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المهندس مهدي بازرگان المتوفى سنة 1415هـ (1995م).

- جدول بالآيات التي نزلت في طريق الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ومن جميل ما أورده المؤلف في مقدمة دليل الجليل الربط الجميل بين الحروف الهجائية (الألف إلى الياء)، والحروف الأبجدية (أبجد هوَّز) بأسماء الله الحسنى، ففي المأثور أن أحد رجالات اليهود في المدينة المنورة جاء الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستفسراً عن فائدة حروف الهجاء؟، فأوعز عليه الصلاة والسلام الجواب الى الامام علي بن أبي طالب عليه السلام فقال سلام الله عليه: (ما من حرف إلا وهو إسم من أسماء الله عز وجل، ثم قال: أمّا الألف فاللّه لا إله إلا هو الحي القيوم، وأمّا الباء فالباقي بعد فناء خلقه، وأمّا التاء فالتواب يقبل التوبة عن عباده، وأمّا الثاء فالثابت الكائن (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ...– الآية 27 من سورة إبراهيم)، وأمّا الجيم فجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، وأمّا الحاء فحق حي حليم، وأمّا الخاء فخبير بما يعمل العباد، وأمّا الدال فديّان يوم الدين، وأمّا الذال فذو الجلال والاكرام، وأمّا الراء فرؤوف بعباده، وأمّا الزاي فزين المعبودين، وأمّا السين فالسَّميع البصير، وأمّا الشين فالشّاكر لعباده المؤمنين، وأمّا الصاد فصادق في وعده ووعيده، وأما الضاد فالضّار النافع، وأما الطّاء فالطّاهر المطهَّر، وأمّا الظاء فالظاهر المظهر لآياته، وأمّا العين فعالم بعباده، وأمّا الغين فغياث المستغيثين من جميع خلقه، وأمّا الفاء ففالق الحبِّ والنَّوى، وأمّا القاف فقادر على جميع خلقه، وأمّا الكاف فالكافي الذي لم يكن له كفواً أحد ولم يلد ولم يولد، وأمّا اللام فلطيف بعباده، وأمّا الميم فمالك الملك، وأمّا النون فنور السماوات من نور عرشه، وأمّا الواو فواحد أحد صمد لم يلد ولم يولد، وأمّا الهاء فهادٍ لخلقه، وأمّا اللام ألفٌ فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأمّا الياء فيدُ الله باسطةٌ على خلقه)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: هذا هو القول الذي رضي الله عزَّ وجلَّ من جميع خلقه، فأسلم اليهودي.

وفي المأثور في بيان علاقة الحروف الأبجدية أو حروف الجمل بأسماء الله الحسنى، أن السيدة مريم العذراء عليها السلام أقعدت عيسى عليه السلام صغيراً بين يدي المؤدِّب، فقال له المؤدِّب: قُل: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال عيسى عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له المؤدِّب: قل: أبجدُ، فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال: هل تدري ما أبجدُ؟ فعلاه بالدُّرَّة ليضربه، فقال عليه السلام: يا مؤدِّب لا تضربني، إنْ كنت تدري وإلاّ فاسألني حتى أفسِّرَ لك. فقال: فسِّره لي؟ فقال عيسى عليه السلام: (الألف آلاء الله، والباء بهجة الله، والجيم جمال الله، والدال دين الله. "هوَّز" ها هول جهنم، والواو ويلٌ لأهل النار، والزاي زفير جهنم. "حطِّي" حطت الخطايا عن المستغفرين. " كلمن" كلام الله لا مبدِّل لكلماته. "سعفص" صاع بصاع والجزاءُ بالجزاء. "قرشت" قرشهم –جمعهم- فحشرهم) فقال المؤدب: أيتها المرأة خذي بيد ابنك فقد علم ولا حاجة له في المؤدِّب.

بالقطع لسنا ممن آتاه الله الحكم صبيا كإبن زكريا، ولا ارتضعنا العلم في المهد صغيرا كإبن مريم، ولكن بالتأكيد سنصبح مِثْلَه أو مَثَلَه إن تأدَّبنا بأدبه واستقينا العلم من صافي معينه.

اضف تعليق